助力智慧城市建設

專注于智慧城市建設水電應用全場景解決方案

分享物聯網水表的工作原理及技術核心優勢

傳統水表正逐漸被物聯網(IoT)水表所取代。物聯網水表不僅可以實時監控用水情況,還能實現遠程抄表、數據分析和異常報警,為城市水務管理帶來全新的解決方案。那么,物聯網水表是如何工作的,它的技術優勢又體現在哪些方面呢?

物聯網水表是如何工作的?

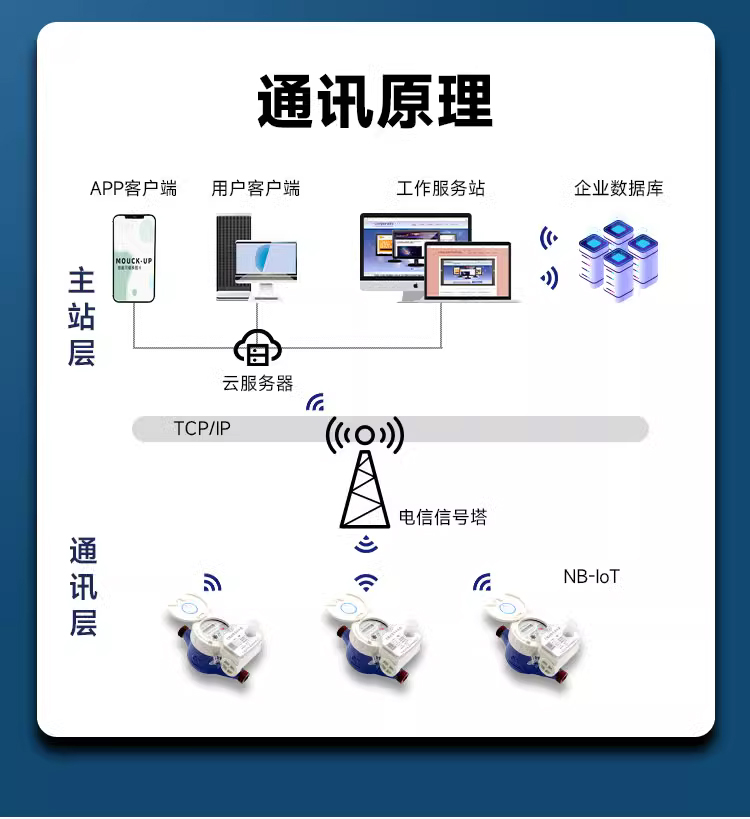

物聯網水表的核心,在于“物聯網”三個字。它不僅僅是計量工具,更是一個集成了傳感、通信和數據處理能力的智能終端。其工作原理可以概括為“感知-傳輸-處理-應用”四個環節。

1. 精準感知:從機械到電子

傳統機械水表依靠水流推動葉輪轉動,通過齒輪組傳遞到計數機構,存在始動流量大、易磨損等問題。而物聯網水表通常采用更先進的傳感技術:

直讀式技術: 在機械計數的字輪上安裝光學或電阻傳感器,直接識別字輪的當前位置,實現“即讀即傳”,無需供電即可保持讀數,功耗極低。

脈沖式技術: 通過水流轉動的磁鐵觸發干簧管產生電脈沖,每個脈沖代表固定的水量。這種方式需要持續供電,且存在信號抖動風險。

超聲波/電磁式技術: 通過測量超聲波在順流和逆流方向傳播的時間差,或利用法拉第電磁感應定律來測量水流速度,從而計算出流量。這種方式無活動部件,壓力損失小,精度極高,常用于大口徑或對衛生要求高的場景。

2. 無線傳輸:打破“最后一公里”的壁壘

這是物聯網水表區別于傳統抄表方式的關鍵。它內置了通信模塊,通過無線網絡將采集到的用水數據自動上傳。

NB-IoT(窄帶物聯網): 這是當前的主流技術。它具有廣覆蓋、大連接、低功耗、低成本的特點。一個基站可以連接數以萬計的水表,且信號穿透力強,即使水表安裝在信號較弱的地下室或井蓋下,也能穩定通信。其低功耗特性使得一節電池可支撐水表工作長達6-10年。

LoRa(遠距離無線電): 另一種低功耗廣域網技術,通常需要自建基站,適合特定區域或私有網絡部署。

4G/5G: 主要用于對實時性要求極高的場景或大口徑工業水表,功耗和成本相對較高。

3. 云端處理:打造水務管理的“智慧大腦”

海量的用水數據通過通信網絡匯聚到云端的智慧水務平臺。平臺利用大數據、人工智能和云計算技術,對這些數據進行深度挖掘與分析:

數據存儲與管理: 建立每個水表的數字檔案,存儲歷史用水數據。

異常監測與預警: 實時分析用水模式,一旦發現長時間微小流量(疑似漏水)、用水量激增(疑似爆管)或零用水量(疑似空置房)等異常情況,系統會立即向用戶和管理方發出警報。

數據分析與可視化: 生成區域用水報表、用水趨勢圖等,為水資源調度、管網規劃提供科學依據。

4. 終端應用:賦能多方用戶

處理后的信息通過電腦網頁、手機APP、微信小程序等多種形式,服務于不同角色:

供水公司: 實現遠程自動抄表,大幅降低人力成本;及時發現管網漏損,減少水資源浪費;提供在線繳費、賬單查詢等服務,提升用戶體驗。

終端用戶: 可以隨時查看自家用水詳情,了解用水習慣,收到漏水警報后能及時報修,避免財產損失和經濟浪費。

政府部門: 掌握宏觀水資源數據,為城市水資源管理和節水政策制定提供數據支撐。

物聯網水表之所以受到越來越多的關注,正是因為其在技術上具有明顯優勢:

遠程監控與自動抄表

傳統水表需要人工上門抄表,效率低且易出錯。物聯網水表可實現遠程自動抄表,數據實時上傳,減少人工成本,同時確保數據的準確性。

實時監測與異常報警

水表可以實時監控用水情況,一旦發生漏水、非法用水或水壓異常,系統可立即報警,幫助用戶和管理部門及時處理問題,降低損失。

數據智能分析

通過云平臺的大數據分析,可以進行用水模式分析、預測未來用水需求、優化供水調度,從而實現精細化管理。

低功耗與長壽命

物聯網水表通常采用低功耗設計(如NB-IoT模塊待機功耗極低),電池可使用多年,減少維護頻率。

便于階梯計費與節能

系統可自動記錄用水量并結合階梯水價,實現科學計費。同時,用戶通過實時用水數據可以自我調節用水行為,促進節水意識。

從機械的齒輪轉動到數據的無聲流淌,物聯網水表正以其強大的技術內核,重塑著我們與水的關系。它不僅僅是計量工具,更是水資源管理的“哨兵”、用戶與水務公司之間的“橋梁”。隨著技術的不斷成熟和成本的持續下降,物聯網水表的普及將加速推動水務行業向數字化、網絡化、智能化轉型,為建設節水型社會和智慧城市注入源源不斷的“活水”。